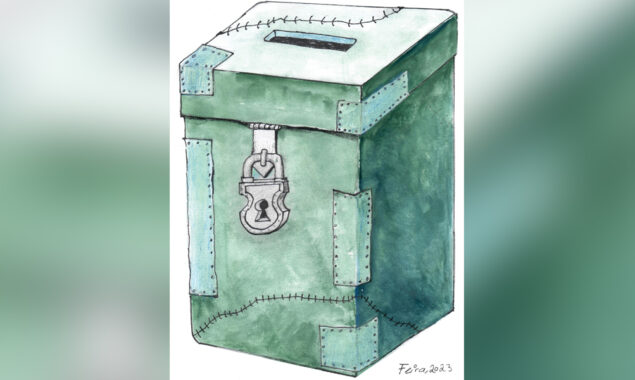

موجودہ انتخابی نظام کا جھکاؤجاگیرداراشرافیہ کے حق میں ہے

چند روز قبل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقم پاکستان کے غیر ملکی کھاتوں میں جمع کرائیں اور ایک خیراتی ادارے کو ان سے دو ارب ڈالر جمع کرنے کی اجازت دی تاکہ ملک میں زرمبادلہ کی شدید کمی کو پورا کیا جا سکے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ وہی سمندر پار پاکستانی ہیں جنہیں موجودہ حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ سے محروم کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑی تعداد میں تارکین وطن کمیونٹی کو حق دینے کے لیے قانون سازی کی تھی- جن میں سے اکثریت کے خاندان ابھی بھی اپنے ملک میں رہتے ہیں اور وہ رائے شماری کے عمل میں ان کے ساتھ شامل ہونے کے خواہش مند ہیں، اور انتخابات میں ان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے تھے۔تاہم، اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے تارکین وطن کو ووٹ ڈالنے کا اختیار دینے والے قانون کے متعلقہ حصے کو کالعدم قرار دے دیا۔ حکمران اتحاد، جس میں بنیادی طور پرپاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) اور پاکستان مسلم لیگ (پی ایم ایل این) شامل ہیں، کو خدشہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اکثریت پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی حمایت کرتی ہے، اور اس لیےانہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دینا ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔صرف اسی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ برسراقتدار ہمارے سیاسی اداکاروں کی جمہوری اقدار کتنی معتبر ہیں کہ وہ ایک ایسا انتخابی نظام چاہتے ہیں جو ہر قیمت پر ان کے حق میں ہو، چاہے وہ کتنا ہی غیر نمائندہ کیوں نہ ہو۔

درحقیقت، پاکستان کا پورا انتخابی نظام کا جھکاؤایک مخصوص طبقے کے حق میں ہے اور طاقت کے ڈھانچے میں ان کی شرکت کے حوالے سے متوسط طبقے یا غریبوں کو پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسے ملک کی اقلیتی اشرافیہ کے مفادات اور اقتدار پر اس کی اجارہ داری کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے۔انتخابی قوانین اور پورا عمل فطرت کے لحاظ سے بڑی حد تک مستثنیٰ ہے، جو معاشرے کے کم آمدنی والے طبقوں، مذہبی اقلیتوں اور خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، پاکستان دنیا کے سب سے کم انتخابی ٹرن آؤٹ والے ممالک میں سے ایک ہے – کل رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 40 سے 55 فیصد نے عام انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالا، جو کہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ نظام پر عوام کے اعتماد کے فقدان کی عکاسی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 1997ء میں ٹرن آؤٹ 35اعشاریہ4 فیصد، 2002ء میں 41اعشاریہ8 فیصد، 2008ء میں 44 فیصد، 2013ء میں 55اعشاریہ02 فیصد اور 2018ء میں 51اعشاریہ7 فیصد تھا۔

نظام میں ایک بڑی خامی اس حقیقت سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے انتخابی قانون میں کم از کم ٹرن آؤٹ کا تعین نہیں کیا گیا ہے، اور زیادہ تر معاملات میں کوئی بھی جماعت مجموعی رجسٹرڈ ووٹوں کا 20 فیصد سے کم حاصل کر کے حکومت بناتی ہے۔ آئیے ایک ایسی صورت حال کا تصور کریں، جیسا کہ پاکستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جیتنے والی پارٹی 50 فیصد ٹرن آؤٹ کے ساتھ انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کا 35 فیصد حاصل کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واحد سب سے بڑی اکثریت والی پارٹی مجموعی ووٹوں کی تعداد کا صرف 17اعشاریہ5 فیصد حاصل کرتی ہے۔ 1970ء کی دہائی میں اپنی مقبولیت کے عروج پر پی پی پی نے ڈالے گئے ووٹوں کا صرف 37 فیصد حاصل کیا۔ 2002ء میں مسلم لیگ (ق) نے حکومت بنائی، حالانکہ اس نے کل ڈالے گئے ووٹوں کا صرف 25اعشاریہ 7 فیصد حاصل کیا تھا۔ 2013ء میں مسلم لیگ (ن) نے کل ڈالے گئے ووٹوں کا 32 فیصد حاصل کرکے اکثریت حاصل کی۔ 2018ء میں پی ٹی آئی، واحد سب سے بڑی جماعت جس نے حکومت بنائی، نے کل ڈالے گئے ووٹوں کا 32 فیصد حاصل کیا۔ اس طرح، پاکستان میں کسی سیاسی جماعت نے آج تک اکثریت یعنی 51 فیصد سے زائد آبادی کی نمائندگی نہیں کی۔ایک نامور انتخابی محقق سرور باری کے مطابق، ہمارے نظام میں 50 فیصد سے زیادہ ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام کے تحت کوئی امیدوار کل رجسٹرڈ ووٹوں کا دو سے تین فیصد تک کم سے کم حاصل کرکے اسمبلی کا رکن بن سکتا ہے۔ ایسا زیادہ تر بلوچستان اور خیبرپختونخوا کے دور دراز علاقوں میں ہوتا ہے یا کراچی میں جب ایم کیو ایم الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے۔

موجودہ انتخابی قوانین، جو کم ٹرن آؤٹ والے انتخابات کو درست تسلیم کرتے ہیں، پدرانہ معاشرے کو تقویت دیتے ہیں، جو بہت سے خطوں میں خواتین کو سیاسی عمل سے دور رکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے متعدد قدامت پسند علاقوں میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ ووٹنگ میں خواتین کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے انتخابی قانون میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر کسی حلقے میں خواتین کا ٹرن آؤٹ کل ڈالے گئے ووٹوں کے 10 فیصد سے کم ہواا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نتائج کو کالعدم قرار دے سکتا ہے۔ لیکن اس شق کو اقتدار میں رکھنے والوں کے مطابق کرنے کے لیے تکنیکی مہارت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ فی الحال، ٹرن آؤٹ کا حساب لگانے کے لیے دو مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک عام ٹرن آؤٹ کے لیے، اور دوسرا خواتین کے لیے۔ عام ٹرن آؤٹ کے لیے الیکشن کمیشن ڈالے گئے ووٹوں کو کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد سے تقسیم کرتا ہے، لیکن خواتین کے ٹرن آؤٹ کا حساب لگانے کے لیے خواتین کے ووٹوں کی تعداد کو ڈالے گئے ووٹوں سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح دوبارہ پولنگ سے بچنے کے لیے خواتین کا ٹرن آؤٹ بڑھایا جاتا ہے۔

عام آدمی کے لیے ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی (first-past-the-post)کے طریقہ کار میں کافی نقصانات ہیں۔ ہمارے قبائلی اور نیم قبائلی معاشرے میں ذات پات کے تعلقات ووٹنگ کے رویے کو متاثر کرتے ہیں۔ زیادہ تر حلقوں میں انتخابی ضلع میں سب سے بڑے قبیلے یا برادری سے تعلق رکھنے والے اراکین ہمیشہ نشستیں جیتنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی اس علاقے میں آباد سب سے بڑے قبیلے سے امیدواروں کا انتخاب کرتی ہیں۔ فرد کے ووٹ کے ساتھ مل کر پارٹی کا ووٹ (برداری یا اس کے اثر و رسوخ کی بنیاد پر) ایک جیتنے والا مجموعہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر، پنجاب میں جاٹ، راجپوت، اعوان، آرائیں اور سید بڑے بااثر قبیلے ہیں اور انتخابی نقشے پر غالب ہیں۔ ایک بڑی برداری کسی حلقے کا 20سے40 فیصد ہو سکتی ہے، تاہم ووٹوں کی اکثریت سے کامیابی کے نظام کی وجہ سے ان کا پلڑہ وہاں آباد ایک درجن سے زیادہ دیگر برادریوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ قبائلی غلبے والی انتخابی سیاست کے حکمرانی اور حکومتی وسائل کے منصفانہ استعمال پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

جاگیردارانہ تسلط والے علاقوں جیسے جنوبی پنجاب یا دیہی سندھ، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی قبائلی پٹی میں انتخابی نظام جاگیرداروں اور قبائلی سرداروں کی حمایت کرتا ہے، جو عوام پر اپنی روایتی گرفت کی وجہ سے عام آدمی کے لیے کسی بھی انتخابی جنگ میں انہیں چیلنج کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں۔ روایتی اشرافیہ کی مخالفت کرنے کی جسارت کرنے والوں کو انتظامیہ کے ہاتھوں تعزیری کارروائی اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حلقے کی بنیاد پر پولنگ کی بدولت نام نہاد ’الیکٹ ایبلز‘ یا مقامی قابل ذکر شخصیات انتخابی سیاست پر قابض ہیں، اور وہ سیاسی جماعتیں بنانے یا توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جوڑ توڑ کرتے ہیں۔

ہمارے انتخابی نظام کو صحیح معنوں میں نمائندہ بنانے کے لیے قانون کو کسی انتخابی حلقے میں ٹرن آؤٹ کی کم از کم فیصد (کم از کم 33 فیصد) کی حد مقرر کرنی چاہیے تاکہ انتخابات درست ہوں۔ کم ٹرن آؤٹ کی صورت میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ ایک بار جب انتخابات کے جائز ہونے کے لیے کم از کم ٹرن آؤٹ کے لیے حد متعین ہو گئی تو امیدوار اور پارٹیاں زیادہ سے زیادہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کی ترغیب دینے پر مجبور ہوں گی۔ دوم، اکثریتی ووٹ کی کامیابی کے نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ لازمی قرار دیا جانا چاہیے کہ جیتنے والا کم از کم 50 فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل کرے۔ اگر کوئی امیدوار پہلے مرحلے میں ووٹوں کا لازمی فیصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو، دو سرفہرست دعویداروں کے درمیان رن آف الیکشن ہونا چاہیے۔ انتخابات کے انعقاد کی لاگت بڑھ سکتی ہے، لیکن جمہوری عمل کو مستند بنانے کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ ڈالے گئے ووٹوں میں سے 51 فیصد حاصل کرنے کی ضرورت سے برادریوں اور جاگیرداروں کی گرفت کمزور ہو جائے گی جو چھوٹے قبیلوں اور عوام ی بڑی تعداد تک پہنچنے اور ان کے ساتھ کچھ سیاسی سودے بازی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس طرح یہ عمل مزید جامع ہو جائے گا۔

دوسرا آپشن پاکستان کے لیے یہ ہے کہ وہ حلقہ بندیوں پر مبنی موجودہ نظام کو ترک کر کے متناسب نمائندگی کو اپنائے، جو کہ زیادہ جامع اور مساوی نوعیت کا ہے۔ ایک ایسے منظر نامے کا تصور کریں، جس میں ہر صوبے کو ایک انتخابی حلقہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہو اور ہر علاقے میں مخصوص فیصد ووٹ حاصل کرنے والی جماعتوں کو اسمبلی میں نشستیں (ان کی نامزدگیوں کی فہرستوں کے مطابق) ان کے حاصل کردہ ووٹوں کے فیصد کے مطابق مختص کی جائیں۔ اس طرح ہمارے معاملے میں اسلام پسند، سوشلسٹ اور ذیلی قوم پرست بہت سی چھوٹی نظریاتی جماعتوں کو مرکزی دھارے کی جماعتوں کے ساتھ اسمبلیوں میں ان کا جائز حصہ ملے گا۔ اس وقت ان جماعتوں کے ووٹ پورے ملک یا کسی صوبے میں بکھرے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی مجموعی طاقت کے مطابق نشستیں نہیں جیت پاتیں اور جمہوری اداروں سے باہر رہتی ہیں۔

متناسب نمائندگی کی اسکیم علاقائی جماعتوں کو مرکزی دھارے میں لانے اور نظریاتی افراد کو قانون ساز اداروں میں آواز اٹھانے کی اجازت دے گی۔ اس سے قومی سیاست پر اثر انداز ہونے والے مقامی خدشات کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ہمارے اراکین پارلیمنٹ قومی مسائل میں بہت کم دلچسپی لیتے ہیں اور اپنے چھوٹے انتخابی اضلاع میں مقامی مسائل اور ترقیاتی کاموں میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ وہ مقامی سطح پر انتظامی امور میں مداخلت کرکے اپنے مقامی میدان کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اراکین پارلیمنٹ طاقتور بلدیاتی نظام کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے اپنے متعلقہ علاقوں میں اقتدار پر ان کے خصوصی قبضے کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔

متناسب نمائندگی کے ذریعے منتخب قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے حلقوں کے ذریعے منتخب ہونے والی ایک طاقتور مقامی حکومت سیاسی شراکت داری اور موثر جمہوری طرز حکمرانی کا ایک اچھا امتزاج ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ متناسب نمائندگی کے نظام میں مقامی اشرافیہ بالکل غیر متعلق ہو جائے گی، کیونکہ پارٹیوں کو بہرصورت زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے مقامی طور پر بااثر افراد کی حمایت کی ضرورت پیش آئے گی۔ قومی سیاست میں مقامی معززین کا اثرورسوخ کافی حد تک کم ہو جائے گا، تاہم بلدیاتی حکومتوں کے ذریعے مقامی سطح پر ان کا بامعنی کردار ہو گا۔ کوئی یہ جواز پیش کرسکتا ہے کہ متناسب نمائندگی کے تحت امیدوار پارٹی سربراہوں کو رشوت دے کر اپنے کاغذات نامزدگی خریدیں گے، لیکن یہی حال حلقہ کی بنیاد پر ہونے والے موجودہ انتخابات کے لیے بھی ہے، جس میں بہت سے معاملات میں امیدوار پارٹیوں کے اعلیٰ عہدیداروں کو رشوت دے کر ٹکٹ حاصل کرتے ہیں۔

چاہے ہم فاتحین کے لیے لازمی 51 فیصد ووٹوں کے اصول کا انتخاب کریں، یا متناسب نمائندگی کا دونوں میں سے کوئی بھی نمائندگی کی مقدار اورمعیار کو بڑھا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ پر ان جماعتوں اور اشرافیہ کا غلبہ ہے جن کا موجودہ نظام کو برقرار رکھنے میں ذاتی مفادات ہیں اور وہ اس میں کوئی ترمیم کرنا پسند نہیں کرتے۔ صورتحال کا جوں کو توں رہنا ان کے کفاد میں ہے، حالانکہ یہ متوسط طبقے اور غریبوں کے مفادات کے خلاف ہے۔ اور یہ بحث اس وقت تک علمی رہے گی جب تک کہ ان لوگوں کی طرف سے ایک مضبوط تحریک نہیں چلائی جاتی جو موجودہ انتظامات سے متاثر ہیں اور بااختیار حلقوں کو اصلاحات پر مجبور نہیں کرتے۔

Catch all the Business News, Breaking News Event and Latest News Updates on The BOL News

Download The BOL News App to get the Daily News Update & Live News